Les Juifs du Brésil auraient joué dans l’esclavage un rôle important, déterminant disent certains. Qu’en est-il vraiment ?

lire la suite dans Tribune juive

Alors que la France commémorait, le 10 mai dernier, l’abolition de

l’esclavage et que le Brésil est, pour un long mois de fête sportive et

populaire, le centre du monde entier, il n’est pas inutile de revenir

sur le sujet.

S’il faut rappeler d’abord les faits avec lucidité et autocritique,

il s’agit aussi de combattre une vision sélective et orientée qui

détourne la vérité historique pour en faire une propagande antijuive.

Le Brésil est longtemps resté un pays d’esclavage continu (de 1550 à

1850), massif (4 millions d’esclaves africains) et tardif (abolition en

1888).

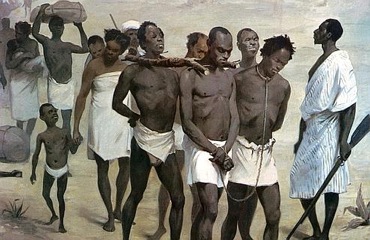

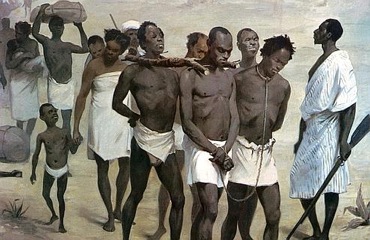

Les esclaves noirs du trafic transatlantique venaient du golfe de

Guinée, d’Afrique centrale (Congo, Angola), du golfe du Bénin et

d’Afrique de l’Est (Mozambique).

Légitimé et réglementé par l’Eglise apostolique et romaine, c’était

d’abord une affaire de Chrétiens. Les bulles papales d’Eugène IV (1445)

et de Nicolas V (1454) ont autorisé puis confirmé l’esclavage dans les

colonies portugaises du Nouveau Monde.

« Le Christianisme est une religion esclavagiste » (Charlotte de Castelnau-L’Estoile, historienne spécialiste du Brésil).

Avant toute chose, rendons aux papes ce qui leur appartient.

Les faits.

A la suite de leur expulsion d’Espagne (1492) puis du Portugal

(1497), beaucoup de Juifs se sont convertis au christianisme mais ont

continué en secret la pratique du judaïsme. Ces convertis (conversos) ou

Nouveaux Chrétiens (cristãos novos), appelés aussi marranes, ont migré

dès la première expédition du navigateur Cabral (avril 1500) vers le

Brésil qu’ils ont contribué à découvrir, conquérir, exploiter et

développer.

Bien intégrés dès le XVIème siècle, ils sont d’honnêtes artisans ou

négociants, fonctionnaires, juristes ou militaires, riches planteurs

coloniaux de canne à sucre, mais aussi trafiquants ou bandits, avec pour

seul lien identitaire la fidélité (cachée ou non) à leur foi juive.

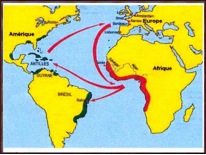

En 1630, la Hollande en guerre avec le Portugal conquiert les

comptoirs commerciaux du Nord-Est. Dès lors, Juifs hollandais et

portugais contribuent activement au commerce dit triangulaire pour la

compagnie des Indes occidentales.

Les conversos confirment leur rôle d’élite sociale, étendent leurs

droits et retournent officiellement à la religion juive. A Recife, ils

construisent la première synagogue du Nouveau Monde (Kahal Zur Israel),

une école Talmud Torah, un centre d’étude de la Gemara, un fonds de

bienfaisance, des routes, des ponts et même un système d’égout. En 1645,

selon l’historien hollandais Franz Leonard Schalkwijk, il y a autant de

Juifs à Recife qu’il y en a à Amsterdam, au pays tolérant de Spinoza.

| ||||

La traite des noirs dit commerce triangulaire

En janvier 1654, les juifs hollandais sont officiellement expulsés.

Si plusieurs s’installent dans les îles Caraïbes ou migrent vers la

Nouvelle Amsterdam (future New York), beaucoup préfèrent rester au

Brésil quitte à abandonner de nouveau leur foi. Poursuivis par

l’Inquisition, plusieurs centaines de marranes dont les biens ont été

confisqués, sont renvoyés à Lisbonne, jugés et exécutés en autodafé.

Dans un livre retentissant intitulé Les Juifs et le judaïsme aux Etats-Unis, une histoire documentée (New York 1983), le rabbin Marc Lee Raphael, historien de l’histoire juive, évoque le cas des Juifs du Brésil :

« [A] Récife [il existait] une imposta (taxe juive) de 5 Soldos pour

l’achat de chaque esclave nègre par les Juifs brésiliens achetés auprès

de la Compagnie des Indes. Les ventes aux enchères d’esclaves étaient

reportées si elles tombaient au moment d’une fête juive. »

Les conséquents travaux de spécialistes réputés comme Arnold Wiznitzer (Jews in Colonial Brazil, New york, 1960) et Seymour Liebman (Jews and The American Slave Trade,

New York, 1965) confirment cette vérité historique. Indéniablement, les

Juifs ont pris une part active dans le commerce transatlantique des

esclaves africains.

Il est toutefois nécessaire de contextualiser ces éléments et d’en

désamorcer l’usage détourné qui en est fait … par les militants

antisionistes qui se jettent sur la ‘’bonne nouvelle’’ comme des

abeilles sur un pot de miel.

Dans le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme (version abrégée de l’Encyclopaedia Judaica), on peut lire à l’article Esclavage :

« La pratique de l’esclavage cessa chez les juifs beaucoup plus tôt

qu’elle ne fut abandonnée par les chrétiens ». Les activistes antijuifs

ne sont pas d’accord.

Le fantasme.

Si l’esclavage est une donnée de l’histoire universelle qu’il est

utile d’apprécier avec la neutralité qui s’impose, dans le cas des Juifs

elle deviendrait un crime singulier et impardonnable. Et surtout

l’argument infaillible pour affirmer que le sionisme en est la

continuité.

Loin de la rigueur scientifique et du débat d’idées, cette démarche

qui n’a rien d’historique a pour seul but de justifier

l’instrumentalisation antisémite et politique.

Israël Shahak, de l’Université Hebraïque de Jérusalem, ami de Noam

Chomsky et de Michel Warschawski, voit dans le rôle joué par les Juifs

dans l’esclavage du Brésil un avant-goût de la politique israélienne

d’aujourd’hui. Dans son sulfureux livre Histoire Juive-Religion juive

(1994), ce chimiste de formation, historien amateur, piètre théologien

mais excellent professionnel de la provocation radicale de l’ultragauche

israélienne, affirme qu’il y aurait dans le judaïsme et la Halakha (Loi

juive) une « abondance d’ethnocentrisme, de haine, de mépris [et] de

chauvinisme ». Se disant lui-même contre « l’oppression des

Palestiniens », il voit dans l’esclavagisme une raison de plus de

condamner la politique de l’Etat d’Israël qu’il qualifie d’

« antihumaine et raciste ».

C’est la théorie simplissime du ‘’ceci

explique cela’’.

La participation des Juifs dans la traite négrière atlantique est

attestée jusqu’au début du XVIIème siècle puis décline quand

l’Angleterre et la France ont le droit de vendre des esclaves dans les

colonies d’Amérique et des Caraïbes. Les Juifs n’auraient pas participé

de manière significative à l’apogée du commerce mondial des esclaves,

lequel se situe plutôt aux XVIII-XIXème siècle.

lire la suite dans Tribune juive